Allgemeines

Der Ort war im Mittelalter Hauptpfarre der umliegenden Dörfer und wurde 1262 das erste Mal urkundlich erwähnt. Der turmlose Backsteinbau mit polygonalem Ostschluss entstand in der Mitte des 15. Jahrhundert. Der Dachstuhl des urkundlich nicht belegten Kirchenbaus wird durch ein dendrochronologisches Gutachten auf 1402 datiert. Ein Visitationsprotokoll von 1541 nennt den Heiligen Pankratius als Namenspatron.

Getreppte Strebepfeiler gliedern den einschiffigen Saalbau in Joche und deuten auf eine geplante Einwölbung hin. Das Walmdach wurde mit modernen Nonne-Mönch-Ziegeln gedeckt. Das Traufband zeigt einen umlaufenden Zahnfries, das sogenannte Deutsche Band.

Der Kirchbau wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert und instand gesetzt. Im 17. Jahrhundert kam eine südliche Eingangsvorhalle in Fachwerk hinzu und das Südportal der Laienpforte wurde zugesetzt. Die Jahreszahl 1753 am Westgiebel deutet auf eine weitere, umfassende Instandsetzung hin. Das Putzbild über dem spitzbogigen Westportal zeigt als Christussymbol und Siegeszeichen das Lamm Gottes.

Gegenüber dem Westportal befindet sich ein freistehender Glockenstuhl mit einer Glocke, die im Jahre 1650 von Hein van Dam(m) in Schwerin gegossen wurde und in der Inschrift auf die Leiden des 30jährigen Krieges und den Westfälischen Frieden Bezug nimmt. Der Glockenstuhl wurde 1990 und 2011 restauriert.

Der Innenraum ist flachgedeckt.

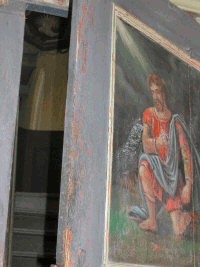

Zur Ausstattung gehören ein barocker Altaraufsatz mit Gemälden und Medaillons in den Ohren, eine Arbeit des Meisters Johann Friedrich Wilde aus dem Jahr 1691 sowie eine ebenfalls von WILDE geschaffene Kanzel mit angeschlossenem Beichtstuhl im ähnlichen Stil (1689). Aus barocker Zeit stammen auch das Gemeindebankgestühl und die Westempore. Die Brüstungsfelder der Westempore zeigen florale Ornamente und am nördlichen Flügel zwei Stifterwappen (von Raben ?).

Von der vorreformatorischen Ausstattung blieben die gemalten Weihekreuze, ein geschnitztes Kruzifix aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und die Sakramentsnische mit Holztür in der nördlichen Chorwand erhalten.

Die hölzerne Taufe stammt vermutlich aus dem 19. oder 20. Jahrhundert.

In den südöstlichen Chorfenstern sitzen drei Kabinettscheiben mit figürlichen Motiven.

Wenn man die Kirche aus Norden betrachtet, bemerkt man eine ins Mauerwerk eingelassene Grabplatte. Diese Platte erinnert an den Großherzoglich-Mecklenburgischen Staatsrat Georg von Raben (1651-1703) und seine Frau Dorothea, geb. von Lepell, (1668-1699).

Die Kirche ist von einem Friedhof umgeben, der von einer Feldsteintrockenmauer begrenzt wird.

Die Kirchgemeinde Groß Trebbow gehört durch Zusammenschluss seit Januar 2014 zur Kirchengemeinde Alt Meteln-Cramon-Groß Trebbow. Die Verwaltung sitzt im Pfarrhaus von Alt Meteln. Zu Gr. Trebbow gehört auch die Kirche in Kirch Stück.

Friese-Orgel

Die Orgel der Dorfkirche Groß Trebbow wurde ursprünglich für die Schlosskirche in Schwerin erbaut und dort in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1855 in Dienst genommen. Dies belegt ein Artikel aus dem „Norddeutschen Korrespondenten“

vom 23. April 1856.

In diesem Schreiben wird vermerkt:

„Das Äußere der Orgel ist brillant und den Räumen der kleinen schönen Kirche ganz angemessen;

die Spielart ist äußerst angenehm und leicht;

die Kraft des Ganzen den Räumen der Kirche vollkommen entsprechend und wirkt unter besonderen Umständen sogar ergreifend;

die zarten Stimmen wirken sehr lieblich und einschmeichelnd;

für reichhaltige Abwechslung derselben ist bestens gesorgt.“

Am Schluss des Gutachtens von Orgelbaumeister Lütkemüller und Pastor Wöhler wird festgestellt:

„...können wir dem Werke des Hof-Orgelbauers Friese sowohl im ganzen wie im Einzelnen unsere Anerkennung und Zufriedenheit nicht versagen – sondern müssen sie für ein Werk erklären, welches seinem Erbauer Ehre macht.

Und da wir gehört haben, dass unter der Oberleitung des Vaters der Sohn,

der junge Orgelbauer Friese, welcher zuletzt in Paris sich zu seiner Kunst vervollkommnete, hauptsächlich bei dieser Orgel schaffend und arbeitend mitgewirkt hat: so ergreifen wir mit Freuden die Gelegenheit, um den Friese jun. Als einen tüchtigen, kenntnisreichen, strebsamen und dabei so anspruchslosen jungen Mann rühmend hervorzuheben...

So möge denn diese, von der Hand eines redlichen Meisters so glücklich vollendete, treffliche Kunstwerk lange zu Gottes Ehre ertönen....“ *

Die ursprüngliche Disposition:

A Hauptwerk

1) Principal 8 Fuß im Prospect von reinem englischen Zinn mit weiter Mensur, aufgeworfenen Labien und vollem, starken Ton

2) Bordun 16 Fuß, die beiden tiefsten Octaven aus gutem schwedischen Tannenholz,

die übrigen von Metall

3) Rohrflöte 8 Fuß, die große Octave von Tannenholz, Fortsetzung in Metall

4) Viola di gamba 8 Fuß, die große Octave gedeckt, von 14 löth. Berliner Probezinn

5) Octava 4 Fuß, aus Metall

6) Progressia harmonica 2 – 5fach

B Oberwerk im Schwellerkasten

1) Geigen-Princupal 4 Fuß, von 14 löth. Zinn

2) Gedact 8 Fuß, von Metall

3) Flute octaviante 4 Fuß, von Metall

4) Vox céleste, von 12 löth. Metall, ist gegen Principal eine Schwebung tiefer

und bildet dadurch einen Tremulanten

5) Octavin 2 Fuß, von Metall

C Pedal

1) Subbass 16 Fuß, von schwedischem Tannenholz

2) Violon 8 Fuss, von schwedischem Tannenholz

3) Octav 4 Fuß, von Metall *

*Quelle: Norddeutscher Correspondent Schwerin, Mittwoch,

den 23. April 1856 / lt. „Jaehn-Akte“ vom 19.02.1982

Im Jahre 1911 wurde die Schlosskirchenorgel zum Verkauf ausgeschrieben.

In einem Schreiben des Oberkirchenrates vom 12, Juni 1911 heißt es:

„In der hiesigen Schloßkirche wird im nächsten Jahre eine neue Orgel aufgestellt werden, wodurch die bisher benutzte verfügbar wird.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben infolgedessen, nachdem bereits eine Bitte um schenkungsweise Überlassung der alten Orgel eingegangen ist, den Vortrag des Oberkirchenrates darüber befohlen, welche Kirchen des Landes für die Abgabe der Schloßorgel in Betracht kommen können. Die Pastoren werden deshalb aufgefordert, etwaige wünsche um Überlassung der Orgel an eine der Kirchen ihrer Gemeinde an den Oberkirchenrat zu richten, und wollen sich dabei über die in Frage kommenden Verhältnisse, insbesondere auch über die Vermögensverhältnisse der Kirche und Gemeinde äußern.“

Die oberste Verwaltungsbehörde des Großherzoglichen Haushalts teilte am 18.08.1911 mit, daß

„mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Königlichen Hoheit der Großherzogs die Schlosskirchenorgel an Herrn Kammerherrn von Barner verkauft worden ist“.

Ob dabei der ursprünglich erwähnte Verkaufspreis („ein Viertel der ursprünglichen Baukosten von 5028 Mark = 1257 Mark“) gezahlt wurde, ist nicht bekannt.

Bei der Umsetzung der Orgel nach Groß Trebbow änderte Marcus Runge die Traktur für die Pedalregister sowie für die von ihm ebenfalls ergänzten tiefen Töne im Oberwerk, die seither pneumatisch angesteuert werden.

Der Einbau der Orgel in der Kirche Groß Trebbow erfolgte im Frühjahr 1913, die Weihe durch Pastor Haack (in Vertretung des Landessuperintendenten Behm)

am 1. Sonntag nach Trinitatis, dem 25. Mai 1913.